「手足が動く限りやりつづける」パキスタンと日本の架け橋となり続けた50年~安宅茂行インタビュー(1)

- Tetuya Futigami

- 2025年10月29日

- 読了時間: 11分

更新日:2025年11月1日

一人の人が一体どれほどのことを成し遂げることができるのか、お話しを伺って感嘆せざるをえない人がいる。

2024年にパキスタンのカラチで開催された世界文化演劇祭に日本代表として招聘された劇団Theatre Group GUMBOの公演は当地で絶賛され、大成功した。そして、招聘を支えてくれた一人の男性と出会った。

彼は、大阪に生まれ育ちながら、その半生のほとんどを遠く離れたパキスタンのカラチで過ごし、主にパキスタンと日本の文化交流に尽力し続けた。

今回の記事で紹介する、その人の名は安宅茂行さん。在カラチ日本国総領事館では、日本広報文化センターの副所長や総領事顧問を務め、現在はパキスタンの最大都市カラチにある火傷専門病院のバーンズ・センターでアドバイザーの任にある。

安宅さんとパキスタンの縁はどこからどのように始まったのか、まずは半世紀前の出会いから語っていただいた。

■尊敬する先生に誘われパキスタンへ

私が初めてパキスタンと関わりができたのは、1970年です。大阪万博の年ですね。その頃、私は英会話を土佐堀のYMCAで習っていました。そこで上級クラスを担当されていたのが、パキスタン人のカシュフィ先生だったんです。大阪外国語大学ウルドゥー語学科の客員教授の方で、コロンビア大学の外国語としての英語学習の教授法のマスターをもっておられて、夜に英語を教えにこられていたんです。その方に出会ったのが最初の関わりです。

カシュフィ先生の人格に感銘を受けて、彼の家で個人的に教えてもらうようになり、家族の方々とも親しくなりました。先生は1973年にパキスタンに帰られたんですけれど、その時に、私の国を見に来ないかと言われたんです。当時私は仕事に就いていて、パキスタン行きを決心するのに4年かかりました。行くなら仕事を辞めて行こうと思っていました。何か、現状を満足していなかったですからね。何かしたい。丁度いいきっかけじゃないかと思って。それで勤めていた石油会社の組合を辞めて、パキスタンのカラチに行ったんです。

私はカラチに行って、カシュフィ先生の家に厄介になりました。先生はカラチ大学のキャンパスに住んでおられました。その当時のカラチ大学というのは、都心から離れた感じでポツンと大きなキャンパスがあって、独特の雰囲気があって、凄い先生たちがいらっしゃいました。

――当時のパキスタンの政治状況はどういったものだったのですか?

パキスタンでは、1977年に総選挙がありました。当時の首相はズルフィカール・アリ・ブットーさん、首相で2007年に暗殺されたベーナズィール・ブットー首相のお父さんの時代ですが、もう本当に圧勝、選挙ですごく勝ったんですね。ところがですね、私がパキスタンに行って1週間ぐらいして、クーデターが起こったんです。ジア・ウル・ハック将軍がクーデターを起こして、絶対的勝利を収めたはずのズルフィカール・アリ・ブットーさんが逮捕されたんです。あれだけ支持を集めていたんだから、大変なことになると思ったら、本当に静かなんですよ、町が。それでびっくりして、なぜこうなんだろうなぁと思ってしまいました。

それからいわゆるジア・ウル・ハックの軍事政権が始ましました。ジア・ウル・ハックは、イスラム化を目指した方で、アフガン戦争の時に、アフガン難民を受け入れました。アフガン難民を受け入れば、多額の助成金、援助をもらえるので。ただアフガン難民を受けいれたために、アフガン難民とともに銃文化っていうんですが、武器の文化も一緒に入ってきたんです。

今のパキスタンの混乱は、ジア・ウル・ハックのアフガン難民の受け入れから始まったんです。私はその時もずっとカラチにいて、最終的に首相が絞首刑になったんですが、絞首刑になった時私は町に出ていました。でも、ほとんどなにもなかったです。暴動でもあるかなと思ったんですけど、ほぼ何もなかった。

――それはなぜ? 軍の力が強かったからでしょうか?

それもありますが、それ以上にパキスタン人の人々の処世術があったのだと思います。要するに上が変わっても、あまり我々の生活は変わらないぞって、それがあるんじゃないかと思うんです。

こんな風に色んな歴史的な場面に出会ったんですけれど、パキスタン人が暴徒化するということはなかったですね。悪く言えば、長いものにはまかれろ、もしくは庶民の生活にはあんまり関係ないぞっていう。

■「お前は何もしてないじゃないか」先生の一言で大学院へ、そして広報文化センターへ

――そんな中でのパキスタンでの暮らしはどうだったんですか?

その頃のパキスタンというのは非常に治安が良くて、自由に夜中に出歩いてもまるっきり問題なしっていう時代でした。それで先生の家にやっかいになって、先生の知り合いに会っていくわけですね。やっぱり素晴らしいんですよ、パキスタンの人っていうのは。先生と同じレベルのインテリで、おまけに人柄が非常にいい。

それでパキスタンにハマってしまいました。先生がそんな私を見て、ある時言ったんです。「ずっとお前は私のうちにいるのは、それはいい。でもお前は何もしていないじゃないか。そんなのは時間の無駄だから、もう一度勉強しなおせ」って言われて、カラチ大学政治学科の修士に入ったんですよ。

大学にはウルドゥー語のコースがあって、同時にそれも一緒にやったんです。ただ修士課程は普通2年なんですけど、その頃のカラチ大学はカリキュラムがちゃんと2年で終わらないんです。2年が3年になって、それで3年目に日本の総領事館から、総領事館に入って手伝ってくれって言われて、それで大学は中途で総領事館の方に入りました。それが1979年です。

――領事館ではどんなお仕事をされたんですか?

1979年、総領事館で入ったところが、広報文化センター。領事館や大使館に広報文化センターがある所は少ないようです。でもカラチは元々パキスタンの首都だったということもあって、広報文化センターがあったんですね。

広報文化センターでの仕事は、ちょうど芸術文化好きの私にぴったりでした。私は現地職員として入ったのですが、その時の広報文化の担当官の方がまた非常に素晴らしい外交官の方でした。その後国連に引っこ抜かれて、カンボジアの選挙で名を上げた方です。そういう方が本官でいらっしゃって、二人で相当色んなプログラムを実施しました。彼は非常に、型破りに器の大きな方で、私が色んな提案しても、それを採用してくれる。自分の手柄にするんじゃなく、私がやっているって事をはっきり言ってくれたんです。その当時始めた事業は、今でもパキスタンで続いています。

――それは、どんな事業なんでしょうか?

たとえば、日本カレンダー展というのを、1981年に始めました。始めたきっかけは、カラチ大学時代です。学生たちが私と見ると、お前は日本のカレンダーを持っているかと聞いてくるんですよ。日本のカレンダーは非常にデザインと印刷がいいという評判があったんです。それじゃあ、これを利用して、もっと日本に関心をもってもらうきっかけにしようと思って日本カレンダー展をはじめました。直接日本の企業に手紙を書いてカレンダーを送ってくださいと頼んだら、非常に良い反応がありました。パキスタンにも日本の企業が沢山入っていますけれど、外国向けのカレンダーしかないんですよ。でも日本に直接頼むと、パキスタンでは手に入らない色んなバラエティの日本向けのカレンダーを送ってくれるわけです。

■ウルドゥー語俳句ムシャイラ、和歌ラーグの誕生

――日本や日本文化をパキスタンに紹介する事業をされていたんですね。

それで1983年に始めたのがウルドゥー語俳句ムシャイラです。パキスタンの伝統的なインテリの娯楽にムシャイラ(詩の朗誦会)というのがあります。自作の詩を朗読するというもので、このムシャイラと日本の俳句を組み合わせるのはどうかと。これはカシュフィ先生のアイディアで始めました。その頃は、パキスタンで俳句のことは余り知られていなかったのですが、カシュフィ先生一緒に著名詩人の自宅や勤務先に一軒一軒出向き、俳句の説明をし、俳句ムシャイラ参加を呼びかけました。カシュフィ先生の尽力で、本当に多くのパキスタンを代表する詩人の方々が参加してくれました。

ただ先生がおっしゃったのは、あまりに五七五という形式を強制しない方が良いということでした。ウルドゥー語と日本語の違いがあり、五七五をウルドゥー語で、どういう風に数えるのかは決まってないので、それをあまり強いないことにして、一行目が短く、二行目が長く、三行目がまた短くというので始めはやったんです。そのやり方でやったのが二回ぐらいかな?

――その後はどうなったんです?

ところがそれじゃあおかしいと感じたので、俳句委員会を立ち上げ、ウルドゥー語の権威の方たちに、自分たちでどういう風に五七五を数えるのかを研究してもらいました。それでウルドゥー語での五七五の数え方を決めてもらいました。今でも、詩人たちが初めてウルドゥー語俳句を作る時に、おかしいのもありますけれど、ほぼウルドゥー語の五七五でちゃんと作られています。だから聞いていてもリズムが気持ちいいです。

ただ問題は季語なんですよ。季節の感覚が日本とはまったく違いますから。私はあまりうるさくいってないですが、詩人たちが自主的に季語をいれて作っているウルドゥー語俳句も多いです。また季語なしで川柳的な俳句もあります。

――パキスタンは広い国ですよね。気候はどのような感じなんですか?

一番南のカラチは、すごい大都会で、東京よりも人口が多く、気候は暑いか少し暑いかの二つしかありません。ただ北へ行くと四季があります。たとえば、日本人の大好きなフンザ渓谷ですよね。アニメ「風の谷のナウシカ」の舞台そのものだと言われている所ですが、ああいう所へ行くと必ず綺麗な四季がありますよ。

――パキスタンの季節を取り入れた俳句が生まれたんですね。

この関係でもう一つ実施したのが、和歌ラーグです。

ラーグというのは、インド・パキスタンの伝統的音楽形式なんです。私はある時、家内と一緒にラーグを聴きに行ったんです。すると、同じ詞が繰り返し、繰り返し使われていることに気が付きました。これなら短い俳句でもラーグとフュージョンできるんじゃないかというアイディアがぱっとひらめきました。

インド・パキスタンの文化の生き字引と言われていた脚本家のファーティマ・スライヤ・バジアという女性がいて、私がパキスタンのお母さんと慕っていた方なんですが、彼女に相談に行くと、面白い、是非やろうと言ってくれて、それがきっかけで始まりました。

最初は俳句を用いて、俳句ラーグをやったのですが、俳句はムシャイラで知られるようになったので、日本のもう一つの詩の代表である短歌をラーグとのフュージョンで紹介しよう考えました。短歌ラーグというよりは、和歌ラーグという方が言いやすいので、和歌ラーグとして始めました。バジアが総監督を務め、著名なウルドゥー語の詩人でモーシン・ボパリさんに日本の短歌のウルドゥー語翻訳を依頼し、作曲家の方にラーグを作曲してもらいました。

――どの時代の和歌を使われたんですか?

それは万葉集から与謝野晶子まで色々ですね。この和歌ラーグも非常に人気が出ました。バジアさんがずっと総監督でつきっきりで指導してくれたこともあり、パキスタンの人間国宝的な歌手の方も参加してくれました。短歌をウルドゥー語に翻訳して、作曲家がラーグを作曲して、演奏家が伝統楽器で演奏して、歌手がそれを歌うということを続けてきました。それらに古典舞踊も加えました。パキスタンを代表する古典舞踊家達が積極的に参加してくれて、ものすごく人気が出ました。

ただ非常に予算も時間もかかる事業で、当初は総領事館が実施していたのですが、本省からの文化予算が削減されるようになり、継続実施が難しくなってきました。さらに私のパキスタンのお母さん、バジアさんが亡くなりました。もうこれで二度と和歌ラーグは開催することができないと私は諦めてました。

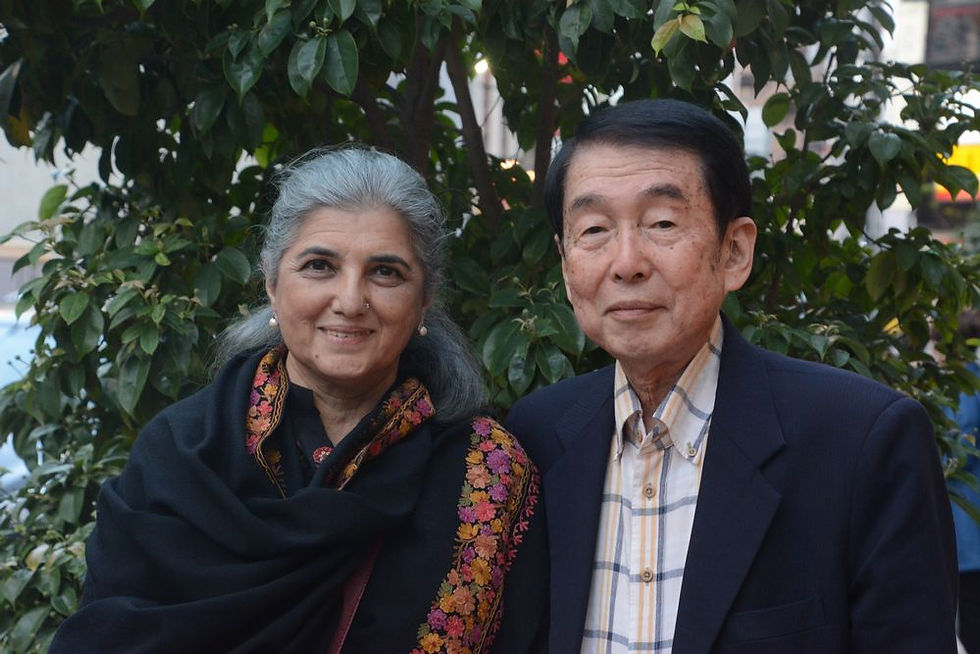

けれど、3年ほど前から、ぜひともまた和歌ラーグを復活して欲しいという多くの声があがって来て、また始めたんです。その時は、古典舞踊ではなく、私の家内(アシファ・アタカさん)の生け花とのコラボレーションでした。彼女は池坊で学び、免状でいえば上から三番目の家督名誉職にあり、パキスタンで一番高位な職位を持った生け花専門家です。ただ、私の身内でひいきされていると思われるのが嫌で、次はまた古典舞踊と実施することになりました。今回も、予算がないので、パキスタンを代表する高名な古典舞踊家に「あなたのお弟子さんに参加してもらえませんか」と頼んだところ、「私がやります。お金は要りません」という返事が返ってきました。

ところが、先生が出してきた条件が、「私が踊るときには、彼女(アシファさん)に生け花を同時に生けてほしい。彼女の生け花と一緒でなければ私は踊らない」と言われ、それで和歌ラーグ、創作古典舞踊、生け花モンストレーションのコラボやることになりました。

――それはすごいですね。すごいアーティストには、ジャンルが違うアートの良さもわかるんでしょうね。日本の文化とパキスタンの文化が互いに敬意をもって行われているコラボレーションで、新しい文化が生まれているのだと思います。

コメント